|

CONFERENCES 2009 |

Cycle estival Les Jeudis de l’Archéo-Logis:

21:00 h, les Coustilles, entrée 3 euros

Tèl: 0471050758

16 juillet - L'Atlantide retrouvée ? Enquête scientifique autour d'un mythe, par Jacques Collina-Girard, Maître de Conférences à l’Université d’Aix-Marseille, avec séance de dédicace.

En tant que géologue, préhistorien et plongeur émerite qui a participé aux campagnes d’étude de la célèbre Grotte Cosquer, Jacques COLLINA-GIRARD était particulièrement bien placé pour aborder cette recherche d’un monde perdu au-delà du mythe et de la fascination pour « la cité submergée » ou le « trésor englouti », qu’exerce encore l’Atlantide dans l’imaginaire de tout-un-chacun en général et des plongeurs en particulier.

L’intérêt pour ce sujet toujours très populaire, mais mal renseigné, est ici abordé à partir de domaines très disparates – géologie, paléoclimatologie, textes antiques, ethnologie, psychologie – pour expliquer les causes de l’engloutissement d’un archipel, mais aussi la perpétuation d’un mythe. La quête de l’île mythique sera donc ici prétexte à parcourir les pistes de nos connaissances, bien réelles, autour d’une très ancienne question : « L’Atlantide a-t-elle existé ? ».

C’est en étudiant en détail les cartes marines que Jacques COLLINA-GIRARD s’apperçut qu’un véritable archipel englouti depuis 10 000 ans gisait à l’Ouest du goulet de Gibraltar ! Retournant alors aux textes de Platon, il y découvrit trait pour trait l’exacte description du détroit de Gibraltar tel qu’il était il y a 9000 ou 10000 ans avant notre ère, au cours de la fin de la dernière période glaciaire ! Cette coïncidence suffisamment étonnante fit l’objet en 2001 d’une note à l’Académie des sciences de Paris. Et a depuis alimenté depuis maintes conférences de l’auteur et donné matière à l’ouvrage publié cette année aux éditions Belin.

Cet exercice, à la manière de ceux de « Géologie amusante et récréative » du XIXe siècle, fournit aux curieux de tous horizons les éléments d’un dossier scientifiquement et brillamment réactualisé.

23 juillet –L’Homme préhistorique : regards d’artistes, par Pierre-Yves Demars, Chargé de recherche au CNRS.

Pierre-Yves DEMARS, Chargé de Recherche au CNRS et rattaché à l’Université de Bordeaux est spécialisé dans l’étude des outils en silex fabriqués par l’homme préhistorique : choix des matériaux, stratégies d’approvisionnement, transports lointains, types et fonctions des objets. Sa thèse d’Etat était consacrée à l’économie du silex dans le Sud-Ouest de la France et il a également publié un ouvrage traitant des types d’outils au Paléolithique supérieur en Europe. Mais il s’intéresse également à l’histoire de cette discipline scientifique qu’est la Préhistoire et à la façon dont elle est perçue par les publics non spécialistes depuis sa naissance.

Le développement de l’archéologie préhistorique au XIXe siècle a révélé tout un monde nouveau. Il n’était plus nécessaire de partir aux antipodes pour découvrir des peuplades “sauvages”, des animaux exotiques et étranges. Ce monde était là, sous nos pieds ; il suffisait d’aller excaver les grottes et sites divers qui parsemaient la campagne environnante. Malheureusement, la terre ne livrait que certains vestiges : des outils en pierre, des poteries, des ossements en abondance ; peu de chose sur l’homme lui-même, rien sur ses comportements, sur sa vie spirituelle. Le Préhistorien n’avait pas la chance de l’explorateur qui pouvait observer une société humaine dans sa vie quotidienne, interroger autour de lui. Il fallut donc combler les vides.

L’imaginaire, notamment celui des artistes, tenta de reconstruire ce que laissaient entrevoir les vestiges archéologiques. Ainsi fleurirent des romans préhistoriques : de “La guerre du feu” à “Pourquoi j’ai mangé mon père” ? Des peintres et dessinateurs s’emparèrent du thème et mirent en scène cet homme préhistorique. Les œuvres sont innombrables et diverses, de celles de peintres comme Fernand Cormon, Zdenek Burian, jusqu’aux BD actuelles dont “Rahan” reste un peu l’archétype. En réalité, tous ces artistes dépeignaient l’Homme préhistorique en revêtant des habits déjà passablement usés. L’Homme des cavernes, l’Homme des Bois, portant peau de bête et forte pilosité, armé d’une massue, se retrouve dès l’Antiquité dans Héraclès, “Hercule”. Cette image va traverser tout le Moyen-Âge. Les mégalithes, dolmens, “tables de sacrifice”, menhirs, cromlechs… sont aussi perçus comme des lieux maléfiques ; là s’enracinent les légendes.

Considérons ce fait : la science préhistorique n’explique pas tout ; loin de là ! Il reste donc un vaste espace où une humanité autre, à la limite de l’animalité, vient peupler le monde imaginaire de nos propres fantasmes.Le conférencier vous entraînera sur les pas de ces romanciers et artistes qui ont tenté depuis plus de deux siècles, avec plus ou moins de bonheur, de substituer à la froideur des rapports scientifiques une humanité plus vivante et plus conforme aux attentes du grand public.

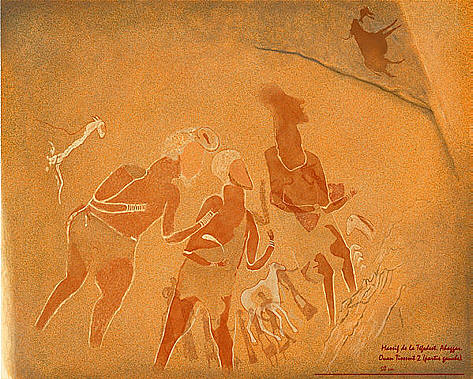

30 juillet – Hoggar, artistes de la mémoire, par Michel Barbaza, Professeur à l’Université de Toulouse Le Mirail.

Michel Barbaza est professeur de Préhistoire à l’Université de Toulouse où il enseigne depuis 1983. Après avoir longtemps travaillé sur les cultures européennes du Tardiglaciaire et du Postglaciaire, il fait porter une part importante de ses recherches actuelles sur l’art préhistorique et protohistorique. En s’intéressant plus particulièrement aux méthodes d’études, il réalise des travaux au Sahel (Burkina Faso, Niger …), au Sahara central (Algérie) et occidental (Maroc). Il est actuellement directeur de l’équipe TRACES (Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés), UMR 56 08, Université de Toulouse – CNRS.

La présentation fait le point sur l’état des connaissances pour cette région magnifique du Sahara central où Roger Frison-Roche ressentit « l’appel du Hoggar » et sur laquelle il écrivit des pages inoubliables. Au travers de représentations peintes ornant plusieurs dizaines d’abris sous blocs rocheux de scènes étonnantes et inédites, Michel Barbaza s’efforcera de montrer comment une petite communauté, nichée au cœur d’un vaste massif de montagnes, a réussi à maintenir sur plusieurs millénaires une tradition picturale originale, véritable mémoire spirituelle des populations préhistoriques. Fortes de leurs ressources et de leur cohésion, les communautés successives, héritières d’un même fonds de savoirs et de représentations du monde, sont restées ouvertes aux influences extérieures et ont su s’adapter, jusqu’à aujourd’hui, aux conditions de plus en plus contraignantes de leur milieu de vie. L’accent est mis au cours de cette présentation sur les méthodes de travail qui font la particularité de l’approche archéologique appliquée à l’étude de l’art préhistorique.

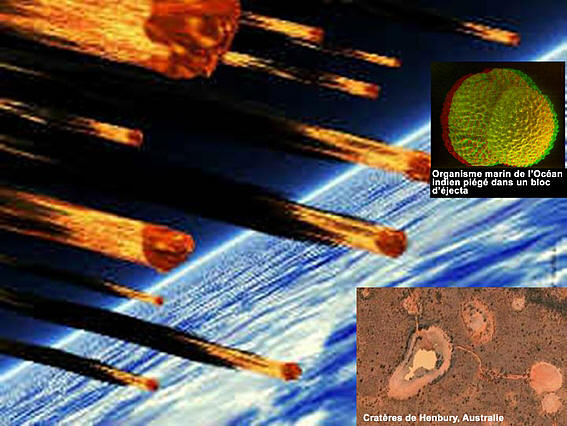

6 août - Pluies de feu, mémoires des Hommes, par Marie-Agnès Courty, Directeur de recherche au CNRS

Sur les traces de retombées de débris venus de l'espace depuis la Préhistoire jusqu'à aujourd'hui.

Géologue de formation, Marie-Agnès Courty s'est spécialisée en Géologie du Quaternaire et Préhistoire à l'université de Bordeaux I. Dès sa thèse soutenue en 1982, ses recherches au CNRS ont porté sur l'enregistrement des activités humaines et des phénomènes naturels dans les sols et sédiments archéologiques à l'aide des techniques microscopiques. Pionnère dans cette voie originale, Marie-Agnès Courty s'est attachée à améliorer avec les archéologues de terrain la lecture des sites archéologiques afin de dégager sur de grandes surfaces des instantanés de niveaux d'occupation. Marie-Agnès Courty a développé ses travaux à la faveur de nombreuses collaborations avec des équipes françaises et étrangères, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, sur des périodes allant du Paléolithique inférieur à l'Holocène. Affectée depuis 2003 à l'antenne de Tautavel de l'UMR 5198, Marie-Agnès Courty poursuit actuellement ses recherches au sein de l'IPHES à l'université de Tarragone (Espagne).

Au cours de cette conférence, Marie-Agnès Courty, Directeur de recherches au CNRS, s'attarde sur quelques moments forts de ses recherches qui après vingt ans de questionnement l'ont conduit à formuler une hypothèse jusqu'alors jamais envisagée. Depuis plus de 800 000 ans, notre planète essuierait périodiquement des retombées sous la forme de blocs incandescents, constitués essentiellement de matériaux terrestres plus ou moins fondus. Ces blocs auraient été mis sur orbite dans le système solaire lors d’une collision majeure d'un projectile venu de l'espace à grande vitesse sur la Terre. L’impact à 800 000 ans connu depuis longtemps des spécialistes d'impact cosmique pour avoir formé le champ de tectites australasien était resté enigmatique en dépit des recherches conduites par les meilleures équipes internationales.

L'hypothèse soutenue par Marie-Agnès Courty s'appuie sur une masse considérable de données collectées aux quatre coins du monde, dans des sols, des sites archéologiques et des sédiments marins de différentes périodes. La comparaison de nombreuses situations et l'appui analytique d'experts scientifiques ont permis d'établir que ces blocs riches en composés carbonés d'origine terrestre se sont échauffés en rentrant dans l'atmosphère, générant ainsi des explosions et des incendies à leur arrivée au sol. L'identification de produits dérivés de ces blocs dans des sites archéologiques de différentes périodes atteste que la mémoire de ces retombées s'est transmise au fil des temps, structurant croyances, mythes et légendes de par la dimension extraordinaire des manifestations engendrées.

13 août - Les sarcophages en grès, production et diffusion par Sophie Liégard, Service archéologique départemental de l’Allier

Sophie Liegard est une archéologue spécialisée dans l'archéologie préventive qui travaille depuis 1990 en Auvergne. Elle a réalisée plusieurs interventions en Haute-Loire et notamment au Puy-en-Velay. En 1994, elle a mené une campagne de sondages dans l'ancien cloître de l'église Saint-Laurent du Puy dont les résultats ont été publiés dans le bulletin historique de la société académique du Puy (tome LXXIX, année 2003). De 1992 à 1995, elle a conduit les campagnes de fouilles préalables aux travaux de restauration de la cathédrale du Puy. Les découvertes réalisées lors de ces chantiers ont fait l'objet d'un article dans la revue française Archéologie Médiévale (tome 29, année 1999) et d'une présentation lors d'un colloque international sur la période carolingienne (publiée dans la revue croate Hortus Artium Medievalum, volume 8, année 2002). Depuis 2006, elle dirige les interventions archéologiques effectuées dans le baptistère Saint-Jean du Puy dans le cadre d'un projet collectif de recherche, portant sur cet édifice, qui est piloté par B. Mérel-Brandenburg.

En plus de son activité professionnelle au sein de l'Inrap, elle dirige deux programmes de recherches visant à étudier, d'une part, les sarcophages en grès mérovingiens du centre de la France et d'autre part, les carrières de l'Allier d'où proviennent ces sarcophages. Ces travaux, engagés en 2004, doivent se poursuivre encore plusieurs années. En effet, l'étude de l'aire de diffusion de ces sarcophages couvre près de 300 000 km2, du sud de l'Allier à Chartres (Eure-et-Loir), répartis sur une dizaine de départements. Quant au travail de recensement des carrières, celui-ci porte sur une zone de 300 km2 dans la partie centrale du département de l'Allier.

Une trentaine de participants collabore à ces recherches qui devraient permettre d'apporter des précisions sur les modes d'extraction et de taille de ces éléments funéraires, sur leurs modes de transport, de diffusion et leur commercialisation, mais aussi sur leurs modes d'utilisation et de remploi au cours du temps. Le bilan réalisé en fin d'année 2007 démontre l'intérêt de ces recherches et l'importance des informations qui peuvent en être retirées pour la connaissance de la société mérovingienne au sein de laquelle les activités liées à la production et à la diffusion des sarcophages devaient tenir une place non négligeable.

Vue du décor d'un sarcophage abandonné en cours de fabrication dans une carrière à Saint-Aubin-le-Monial (Allier).

20 août – Les routes de l’obsidienne, or noir de la Préhistoire, par François-Xavier Le Bourdonnec, Université de Bordeaux

François-Xavier LE BOURDONNEC est Chercheur associé au Centre de Recherche en Physique Appliquée à l’Archéologie (CRP2A) de l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3. Son Doctorat était consacré à l’étude de roches siliceuses employées dans la Préhistoire, les obsidiennes, qui sont des verres naturels volcaniques. A ce titre, il a participé à des missions sur les volcans de Sardaigne et d’Ethiopie et sur les sites archéologiques de Corse. Il a développé ou appliqué en laboratoire de nombreuses techniques d’analyse permettant une meilleure compréhension de la l’exploitation et de la circulation de cette matière première, depuis l’aube de l’humanité en Ethiopie jusqu’au civilisations récentes du Néolithique en Méditerranée.

L’obsidienne constituait une matière première très prisée de l’industrie lithique préhistorique. Il n’est donc pas rare de la rencontrer dans des gisements archéologiques parfois très éloignés de ses gîtes volcaniques. Afin de retracer ces routes oubliées, les archéomètres ont appliqué depuis les années 1960 de nombreuses techniques d’analyse. Ainsi apparurent progressivement des termes mystérieux : EMP-WDS, INAA, XRF, SEM-EDS, ICP-AES, ICP-MS, LA-ICP-MS, PIXE, spectroscopie IR, Mössbauer, Raman, RPE, etc. Autant de techniques n’ayant d’autre but que de certifier l’origine des obsidiennes provenant de telle ou telle « source ». Ces moyens reposent sur la composition chimique de cette roche volcanique, sur ses propriétés physiques ou encore sur la détermination de son âge de formation.

Cette conférence a pour objectif d’éclaircir le sens de chacun de ces sigles, en insistant surtout sur les potentialités de chaque approche.

27 août - Du volcan du Cantal à la grotte Chauvet : médiation et consommation des savoirs, par David Huguet, Chef de projet culturel (Projet Espace de Restitution de la Grotte Chauvet-Pont d'Arc)

David HUGUET a débuté son parcours au sein du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) afin d’y réaliser une thèse intégrée dans un programme de recherche portant sur le volcan du Cantal, Il a ensuite détourné son chemin pour la culture scientifique et culturelle. D’abord, directeur du Muséum des Volcans d’Aurillac (labellisé Musée de France), il fut ensuite chef de projet de Terra Memoria, un centre d’interprétation dont il a assuré la conception, puis la direction pendant plusieurs années. Aujourd’hui, Chef de Projet Culture de l’Espace de Restitution de la Grotte Chauvet-Pont d’Arc, l’équipe que D. Huguet a intégré est missionnée pour constituer un site culturel qui sera doté d’un fac-similé de la célèbre cavité, d’un centre d’interprétation adjoint à des espaces pédagogiques. L’ouverture est programmée en 2014.

La culture pour qui et par qui ? Où en est la démocratisation culturelle ? Les lieux culturels de l’Institution sont-ils toujours des espaces référentiels pour la diffusion des savoirs ? La culture est-elle devenue un bien de consommation ordinaire ?

Ces quelques questions forment l’assise de cet exposé qui tentera d’éclaircir le lien existant entre les outils de médiation culturelle et la demande des publics. Ainsi, les musées sont des lieux de l’Institution. Jugés scolaires, voire désuets et souvent rébarbatifs, la composition des publics qui les fréquentent évoluent peu. Ainsi, 25% des Français n’ont jamais visité un musée et près de la moitié de la population n’en aura vu un qu’une seule fois dans sa vie. Donc, les musées sont-ils des lieux efficaces pour la diffusion des savoirs ?

Cet état des lieux est minoré par l’attractivité des grands musées nationaux principalement en Île-de-France (Louvre, Versailles, Branly, Orsay…etc) qui concentrent plus de la moitié de la fréquentation nationale* à eux seuls.

L’aspect statistique doit aussi être ré-évalué par la nature de la fréquentation de ces grands établissements nationaux. Par exemple, le Louvre est un endroit fréquenté majoritairement par des touristes étrangers.

Il n’empêche que l’appétence des publics pour des thèmes dites culturels reste vivace. Aussi, l’offre s’adapte en développant des outils culturels misant sur le jeu et l’immersion. En extérieur, ce sont les parcs à thèmes et centres d’interprétation qui connaissent un succès grandissant. En intérieur, parmi les médias, les Français plébiscitent des documentaires fondés sur une histoire. De ce fait, le point commun entre ces nouveaux lieux et outils de diffusion de la culture réside dans la scénarisation et la proposition de vie. A l’inerte et institutionnel musée, le public préfère se diriger vers un site qui lui offrira la garantie d’une émotion ressentie. C’est dans ce cadre contemporain déterminé par la demande qu’interviennent la médiation culturelle et ses outils !

* Données Muséostat 2007 acquises sur les musées labellisés Musée de France (Loi 2002).

3 septembre - Des retombées et des volcans par Gérard Vernet, INRAP et Université de Clermont

Gérard VERNET est Docteur en Géologie du Quaternaire et titulaire d’une thèse de l’Université de Bordeaux I portant sur l’étude des téphras distaux de la Chaîne des Puys, il est actuellement Ingénieur chargé de recherche à l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) où il a dirigé de nombreuses opérations d’archéologie préventive en région Auvergne et intervient en tant que spécialiste en géoarchéologie. De 2002 à 2008, il a exercé la fonction d’Adjoint Scientifique et Technique (AST) en charge de la région Auvergne au près du Directeur Inter Régional. Parallèlement à ses missions à l’INRAP, il poursuit sa recherche personnelle portant sur la caractérisation des produits volcaniques en milieu archéologique et sur les relations Homme-Volcan en France (Massif Central et Martinique) et en Italie (Basilicate et Campanie). Il est chercheur associé au Laboratoire de Géographie physique, GEOLAB, UMR 6042 CNRS - « Géodynamique des Milieux Naturels et Anthropisés » - de l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand.

Lors des éruptions volcaniques explosives des matériaux sont expulsés et se déposent dans l’environnement plus ou moins proche du volcan. Ces dépôts portent le nom de pyroclastites et résultent d’une fragmentation du matériel volcanique. Ces dépôts meubles sont nommés téphras et suivant leur genèse on distingue : les dépôts de retombées pyroclastiques et ceux d’écoulements pyroclastiques. Ces dépôts affectent l’environnement plus ou moins lointain de l’édifice volcanique et sont conservés dans des séquences sédimentaires variées. Depuis le début de son histoire l’homme a vécu à l’ombre des volcans. La recherche et l’étude des téphras dans les séquences sédimentaires contenant des témoins de cette présence humaine ou permettant d’appréhender les paléoenvironnements de ces hommes permettent d’aborder la relation homme-volcan mais aussi apportent des informations sur le volcan lui-même et son histoire éruptive. Un niveau de téphra est isochrone et représente un instantané à l’échelle géologique; les niveaux de pyroclastites sont d’excellents marqueurs stratigraphiques et participent à l’établissement de chronologies fiables et fines. La téphrochronologie fait partie des méthodes de datation dont disposent les géologues et les archéologues. Enfin, l’étude des téphras distaux apporte des données importantes pour la prise en compte du risque volcanique dans des régions situées en périphéries de volcans actifs et potentiellement dangereux.

Afin d’illustrer les différents aspects des études de téphrostratigraphie, des exemples choisis dans les différents terrains d’étude, Massif Central français, Italie et Martinique, sont présentés. Depuis des séquences dans lesquelles nous avons les traces des premiers occupants de l’Europe jusqu’à des éruptions historiques, l’homme est présent à l’ombre des volcans.

10 septembre - Compagnons des vivants, escorte des morts : les animaux dans l’univers funéraire mongol par Hélène Martin, INRAP

Hélène MARTIN est archéozoologue, Chargée d'études à l’INRAP et membre de l’UMR 5608 TRACES (Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés) de l’Université Toulouse-2-le-Mirail. Ses travaux concernent la définition des territoires et des saisons de chasse des populations préhistoriques. Ils sont conduits en France et elle participe également aux travaux de la Mission Française en Mongolie dirigée par J. P. Desroches.

Lorsque des restes d’animaux sont mis au jour en contexte funéraire, il s’agit d’une part de définir s’ils sont associés ou non aux dépôts humains, et d’autre part de préciser leur nature (offrandes offertes aux défunts, restes de repas funéraires, ou représentations purement symboliques dont la fonction est d’interférer entre le monde des vivants et le monde des morts…). Si la réponse à la première question ne relève, la plupart du temps, que d’un problème archéologique et taphonomique, que l’on peut généralement résoudre sur le terrain et/ou lors de l’étude en laboratoire, la seconde est plus complexe. En effet, elle suppose l’identification de l’intention à l’origine du dépôt. Pour illustrer ce propos, la conférencière présente la place de l’animal dans l’univers funéraire xiongnu

Qui sont les Xiongnu ?

Le terme Xiongnu est un mot chinois qui veut dire « barbares hurleurs ». Le terme mongol pour désigner les hommes du premier empire des steppes est Hunnu.

Héritiers de cultures très anciennes les Xiongnu ont laissé de nombreuses traces de leur brillante civilisation dans toute la Mongolie.

La conférence concerne plus spécialement la province de l’Arkhangaï située au Nord-Ouest de la Mongolie, particulièrement riche en vestiges archéologiques. Ainsi, la nécropole xiongnu de Gol Mod s’étend sur environ 400 hectares, à environ 1400 mètres d’altitude, adossée au Nord, à l’Est et au Sud à un massif culminant à 2208 mètres. Sa limite méridionale est déterminée par la Nariin Gol et au Nord elle s’achève au bord du ruisseau Gol Mod.

La nécropole, qui comprend plus de trois cent-quatre vingt-sépultures, apparaît comme une concentration de complexes funéraires auxquels l’axialité Sud-Nord et le principe de terrasse quadrangulaire à allée, associé à des installations circulaires, satellites ou isolées, donnent une cohérence. Les superstructures funéraires xiongnu relèvent de deux types principaux bien distincts, les tombes à terrasse quadrangulaire avec une allée en forme de rampe d’accès et celles, plus modestes, délimitées par un simple cercle de pierres. Les terrasses peuvent être indifféremment rectangulaires ou trapézoïdales, les cercles de pierres indépendants ou rattachés à un ensemble monumental et considérés comme des inhumations satellites.

Entre les pôles de regroupement, se trouvent des zones apparemment sans vestige anthropique, qui auraient pu servir de campement saisonnier lors des rassemblements liés aux célébrations ou aux travaux d’inhumations. A ces occasions plusieurs milliers d’individus devaient séjourner à Gol Mod. Les inhumations étaient accompagnées de cérémonies et de dépôts, notamment animaux, destinés à accompagner le défunt.

Dans le cadre des Automnales du Livre du Monastier-sur-Gazeille, conférence à l’Archéo-Logis de Laussonne, entrée libre :

24 ou 25 octobre - Images de Femmes dans la Préhistoire par Julia Roussot-Larroque, Directeur de recherche émerite au CNRS,

Note:

Le contenu et les informations scientifiques émanant des résumés

n'engagent que leur auteur, soit le conférencier.

Tél: 04 71 05 07 57